アーカイブス 2023年度

\e-とぴあ・かがわ20周年/

e-とぴあ・かがわ20周年を記念

ロボットやプログラミングのワークショップ開催

▲パソコン画面に向かってプログラミングする様子

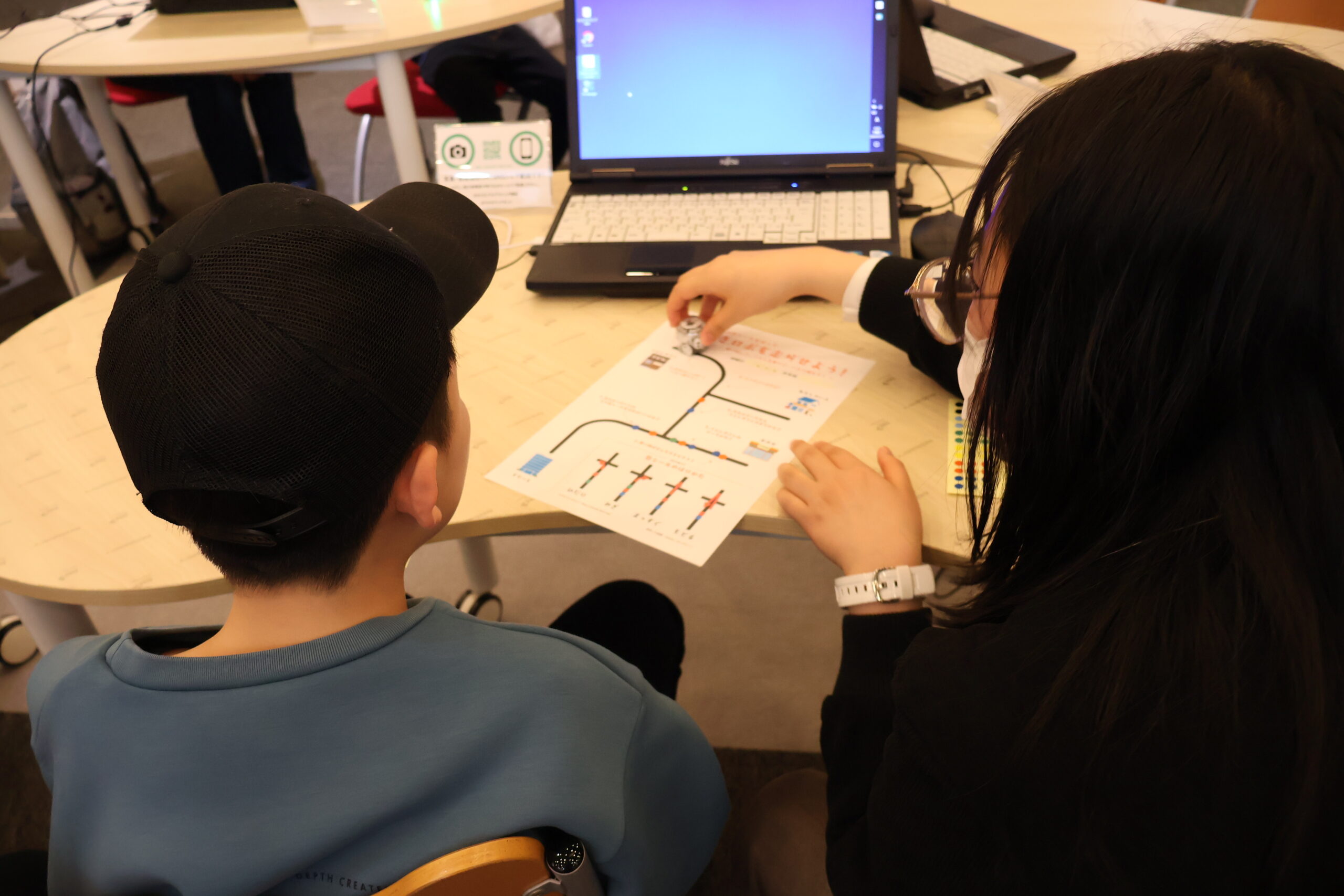

▲時には大人のサポートを受けて理解を進めます

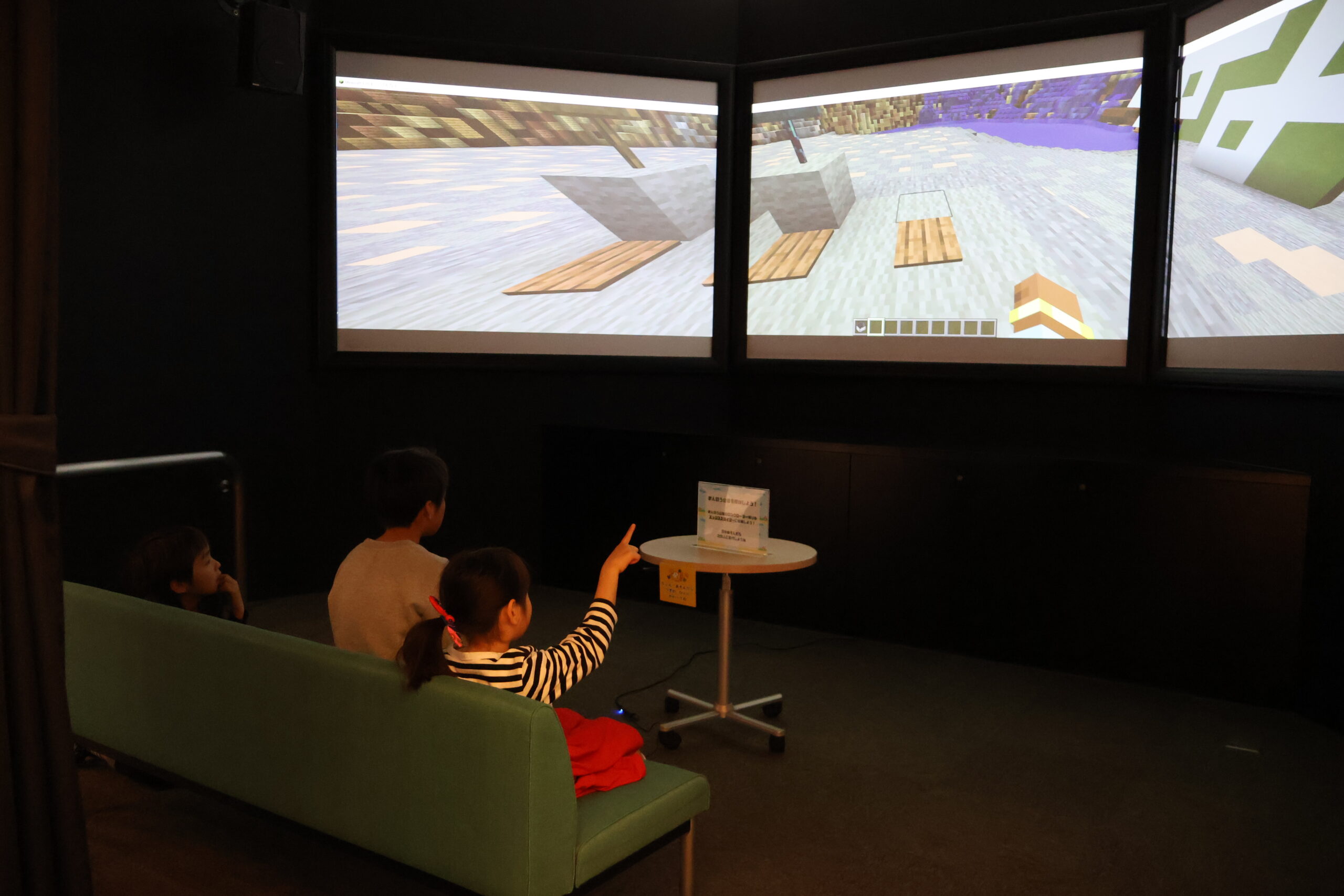

▲マインクラフトも公開されました

▲それぞれのペースでワークショップに取り組みました

「親子で体験!アニメーションやゲームを作ってみよう!」では、小学生以上の親子20組がタブレットを使って、アニメーションやゲームを制作。端末を振ったり、飛び跳ねたり、傾けたりすることで作品を動かす面白さを体験しました。初めてプログラミングを体験するお子さん向けの内容で、参加者は親子で初めてのプログラミングを楽しんだ様子でした。

また、e-とぴあ・かがわで毎月開かれている「子どもプログラミング喫茶」も3日間開催。ブロックでロボットを組み立てて作り、プログラミングする「ぱくぱくティラノ」などが人気を集めました。説明書とパソコン画面を見比べながら真剣に取り組む様子が見られました。「少し難しかったけど、楽しかった」「プログラミングで思ったとおりに動いたので、自信になった」などの感想がありました。

ありがとう!20周年感謝祭

感謝状授与式と交流会でにぎわう

▲e-とぴあクラブの代表に感謝状を授与

▲他クラブとの交流を楽しみました

e-とぴあ・かがわの20周年感謝祭が開かれ、出席したe-とぴあクラブのメンバーに感謝状が授与されました。e-とぴあクラブは、デジタル技術を活用しながら主体的に活動している31団体が登録されています。感謝祭では、樋川直人館長が「情報通信交流館の名前の通り、当館は交流を大切にしています。今日は、皆さんで大いに交流してください」とあいさつしました。クラブを代表して、04長寿パソコンクラブ会長の林野武征氏が「20周年、おめでとうございます。これからも、e-とぴあに寄らせてもらいます」と祝辞を賜りました。

その後の交流会では、普段は顔を合わせない他クラブのメンバーたちと情報交換し、発足の経緯や運営の工夫などをテーマに、会話に花を咲かせていました。

デジタル作品の

活動展示に力作そろう

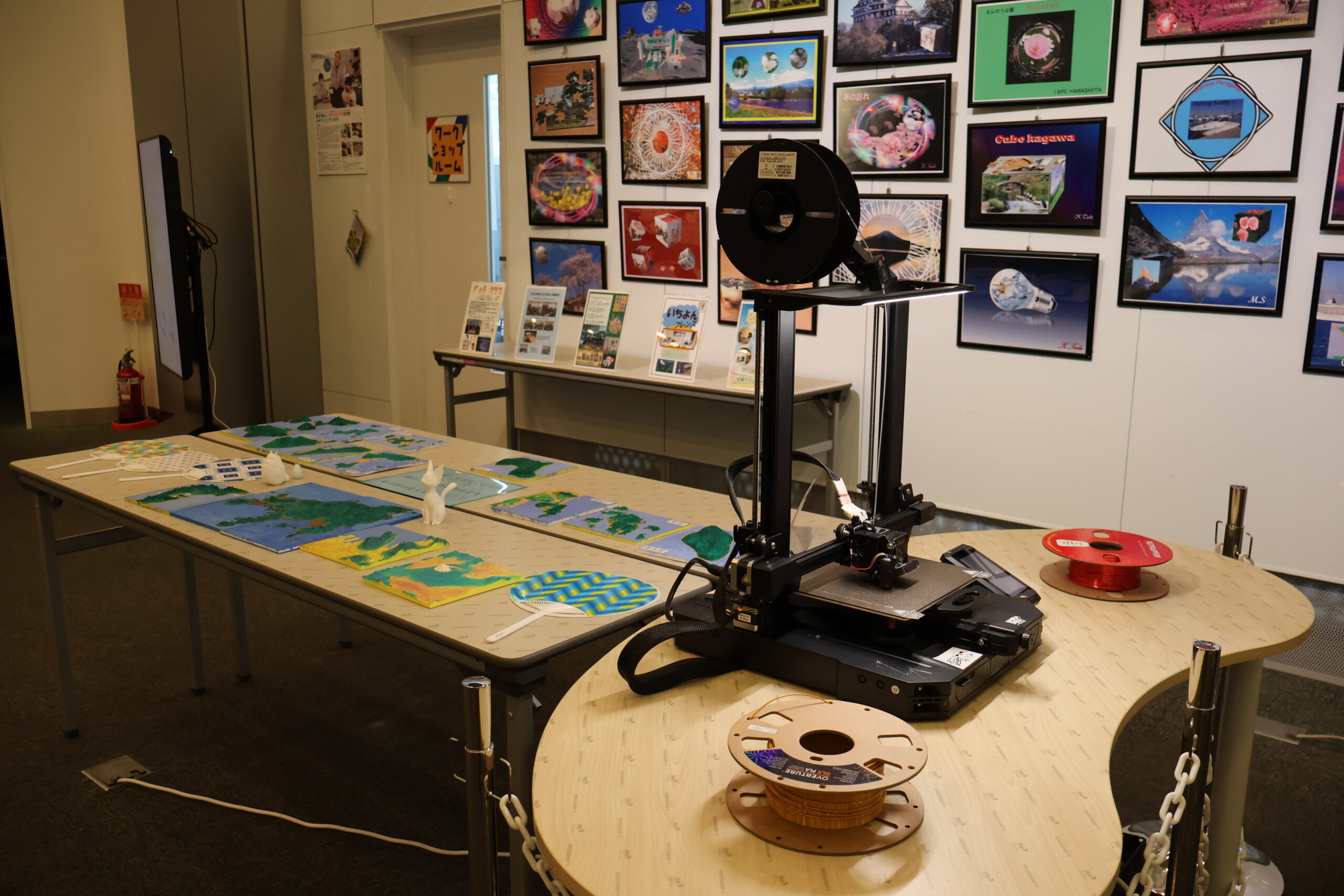

▲思い思いのデジタル作品を展示

e-とぴあクラブの活動展示では、メンバーが思いを込めて作成した作品が8日間にわたって展示されました。実際に撮影した風景写真などをデジタル加工した作品が多く、デジタル技術の力を借りて日常の一コマに彩りを加えている様子が見られました。

活用されているデジタル技術には、Giam(オリジナルアニメーションが作れるソフト)、GIMP(画像編集ソフト)、Jtrim(同)、Word(文章編集ソフト)などがあります。また、3Dプリンターを使って瀬戸内海の島々を形作った作品も展示されていました。ある団体はグリーティング動画制作にも挑戦しており、「実際に自分で作ってみると楽しい」という感想が紹介されました。シニア世代のメンバーが多く、楽しみながらデジタルに親しんでいます。

2023年度e-とぴあクラブ一覧

・08パソコンクラブ

・16PCスマイル

・17PCハル

・18パソコンクラブ

・GDG Shikoku

・P’s子(ぴぃこ)

・R3PC同好会

・STLUG

・04長寿パソコンクラブ

・09パソコンクラブ

・10うさぎクラブ

・いちよんフレンズ

・えれくら!

・かがわ19PCクラブ

・かがわ情報化推進ネット

・かがわ長寿15パソコンクラブ

・かがわ長寿20パソコンクラブ

・かがわ長寿22PC

・かがわ長寿23パソコンクラブ

・さくらセブンクラブ

・さぬきフィルムワークス

・なぎさのお星サマ制作委員会

・サヌキテックネットメディアラボ

・スマホ談話室

・デジ写楽倶楽部

・ピクセルクラブ

・讃岐GameN_香川Unity部

・長寿11クラブ

・長寿12パソコンクラブ

・長大13PCクラブ

・暮らしのパソコン倶楽部

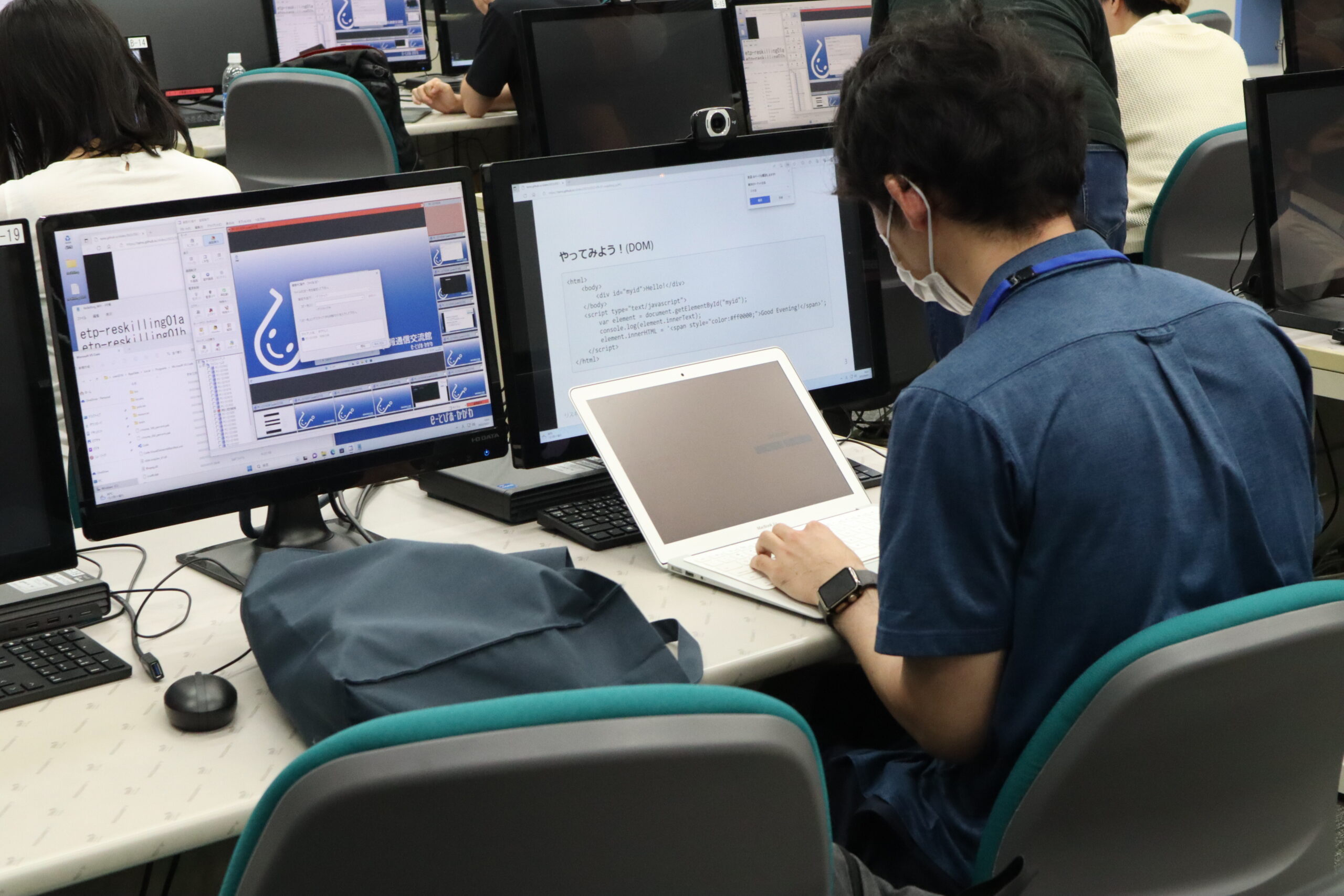

WEBアプリ開発リスキリング講座

クイズアプリの開発を通して実践力を身に付ける「WEBアプリ開発リスキリング講座」が今年度初めて開かれました。講座で学ぶだけでなく、そのスキルを使って仕事の受注につなげようという初めての試みです。修了者には、e-とぴあ・かがわでの業務委託のチャンスがあり、一部の修了者が実際にクイズアプリを制作しました。

参加者は1か月で全7回の講座を受講し、プログラミング言語のJavaScriptやNODE.jsなどを学びました。修了後は、希望者がアプリの仕様書の作成やコーディングに挑戦。講師の助けを借りながら、クイズアプリ(デジタルシチズンシップクイズ)を制作しました。学びを実践につなげるのは、「思ったよりも難しい」様子で、悪戦苦闘する姿も。

「リスキリング=学び直し」という位置づけなので、受講生は初めてアプリ開発に取り組む人ばかりです。新しいことに挑戦する気持ちを大切にしながら、実践力のベースを身に付けた様子でした。

講座担当者は「参加者は、1か月という短期間で7回の講座を頑張って受講しました。講座との関連性はわかりませんが、修了生の中には就職した人もいます」と話していました。

身近になってきた 生成AI(人工知能)を知ろう

AI (人工知能)がテレビでニュースを読み上げたり、日常生活の中でもAIの活用場面を目にするようになりました。

少しずつ身近になっているAIへの理解を深めようと、e-とぴあ・かがわでは、特別セミナーと特別講演会を企画しました。

画像生成AIの実力は?

▲講演では生成AIを使って画像が描かれた

▲橋本 大也 氏

10月8日の「デジタルの日」に合わせて、特別セミナー「ジェネレーティブAIと我々の生活~画像生成AIは何がすごい?」を開催。講師にデジタルハリウッド大学教授の橋本大也氏を迎え、会社員やフリーランサーを中心に50名が参加して生成AIをめぐる最新情報に耳を傾けました。

セミナーでは生成AIの概念が詳しく紹介され、画像生成に使われるステイブル・ディフュージョンなどの最新情報も登場。具体的にテキストから画像、または画像から画像を生成する様子が紹介され、参加者からは「面白いセミナーでした」「今後の活用のヒントが得られました」などの感想が寄せられ、好評を博しました。

生成AIってビジネスに使えるの?

▲会場と対話しながら講演が進んだ

▲遠藤 諭 氏

冒頭で遠藤氏が「(2022年11月に登場した)Chat GPTを使っていますか」と問うと、会場の半数ほどが挙手。1943年にニューロンの数学モデルが提示されたのが、「AIの始まり」と紹介しました。2000年以降に第3次AIブームが到来し、顔認識や自動運転が登場します。

そして、大規模言語モデルの生成AIとしてChat GPTが公開されましたが、その機能は「数学的に説明できない」という側面があるそうです。便利さの半面、3つの問題点として「でっちあげ・混乱・数学が苦手」という特徴も挙げられました。

また、ビジネスでの応用例として、客からのヒヤリング結果を生成AIに画像化してもらう活用方法を紹介。その他、何度も何度も改善事例をChat GPTに要求することで人間にとって学びがもたらされる事例にも触れられました。遠藤氏は「生成AIの今後は予想できない」とし、「人間の脳と現在のAIはほど遠い」とまとめました。

また、第2部のトークセッションでは、香川県内の企業からデータ提供してもらい、生成AIをどのようにビジネス活用できるかをテーマにトークしました。

宇宙:それは未来への挑戦展

人類が月に到達しておよそ半世紀になるのを機に、夏のイベント「宇宙:それは未来への挑戦展」を開催、宇宙開発の歴史と最新の未来像を展示やパネルで紹介しました。宇宙服のレプリカや隕石が展示され、親子連れなど訪れた人たちが宇宙への夢に思いを馳せました。宇宙服と一緒に写真撮影できるフォトスポットのコーナーが人気で、会社帰りの社会人も「月に憧れていたので、展示を楽しみに来てみました」と話していました。

ペンシルロケット工作ワークショップも開かれ、ロケットの構造によって飛距離が異なる様子に子どもたちは興味津々。日本宇宙フォーラムの寺門和夫氏の講演会では、日本人も月面着陸を目指すアルテミス計画に関する話に耳を傾けました。

e-とぴあでわくわく STEAM教育の取り組み

ロボット・ラボ

▲全国大会に出場したメンバーが勢ぞろい

自律型サッカーロボットの製作を通して、楽しみながら論理的な思考力と技術力を身に付けられる講座です。小学4年生から高専生が対象。講師は、香川大学工学部生や社会人エンジニアが務めます。「ロボカップジュニア競技会に参加する」という目標があるので、チームワークを尊重しながら熱中して取り組む姿が見られました。

今年度は、e-とぴあから5チームが全国大会「ロボカップ・ジュニア・ジャパン・オープン2024名古屋」に出場。全国大会出場2回目となるFreakは総合成績18位でした。メンバーは、大嶋琴音さん(高専1年)、安田朱里さん(高校1年)、久保美羽さん(中学3年)。ロボット・ラボで出会った3人です。今年度のロボットはキック機能を備えており、得点力を高めました。3Dプリンターを使って素材を軽量化するなど工夫。メンバーたちは「もっと上位を狙いたかった。強豪チームと対戦できたことで、来年への課題が見えました」と話していました。

また、同じく2回目の出場となるチームブルーの明石直樹さん(中学1年)と藤沢星碧さん(中学2年)は、ロボットの電池ボックスを工夫。「自分よりも強い相手と対戦できて、点が取れた時がうれしかった」と感想を話しました。

▲ロボットの改良に取り組む様子

▲一定のルールに則ってロボットを仕上げます

▲自律的に動くロボットでサッカーゲームを対戦

コミュニケーションロボットプログラミング教室

今年度は、SDGsをテーマにプログラミングコンテストに挑戦。講師の武智信行氏は「プログラミング技術を学ぶだけでなく、子どもたちが「自分の想い」を整理・表現してプレゼンテーションする事を重視。個性豊かな作品が完成しました」と話されていました。

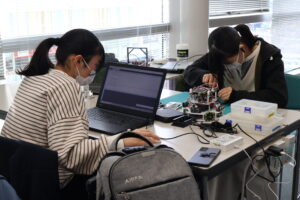

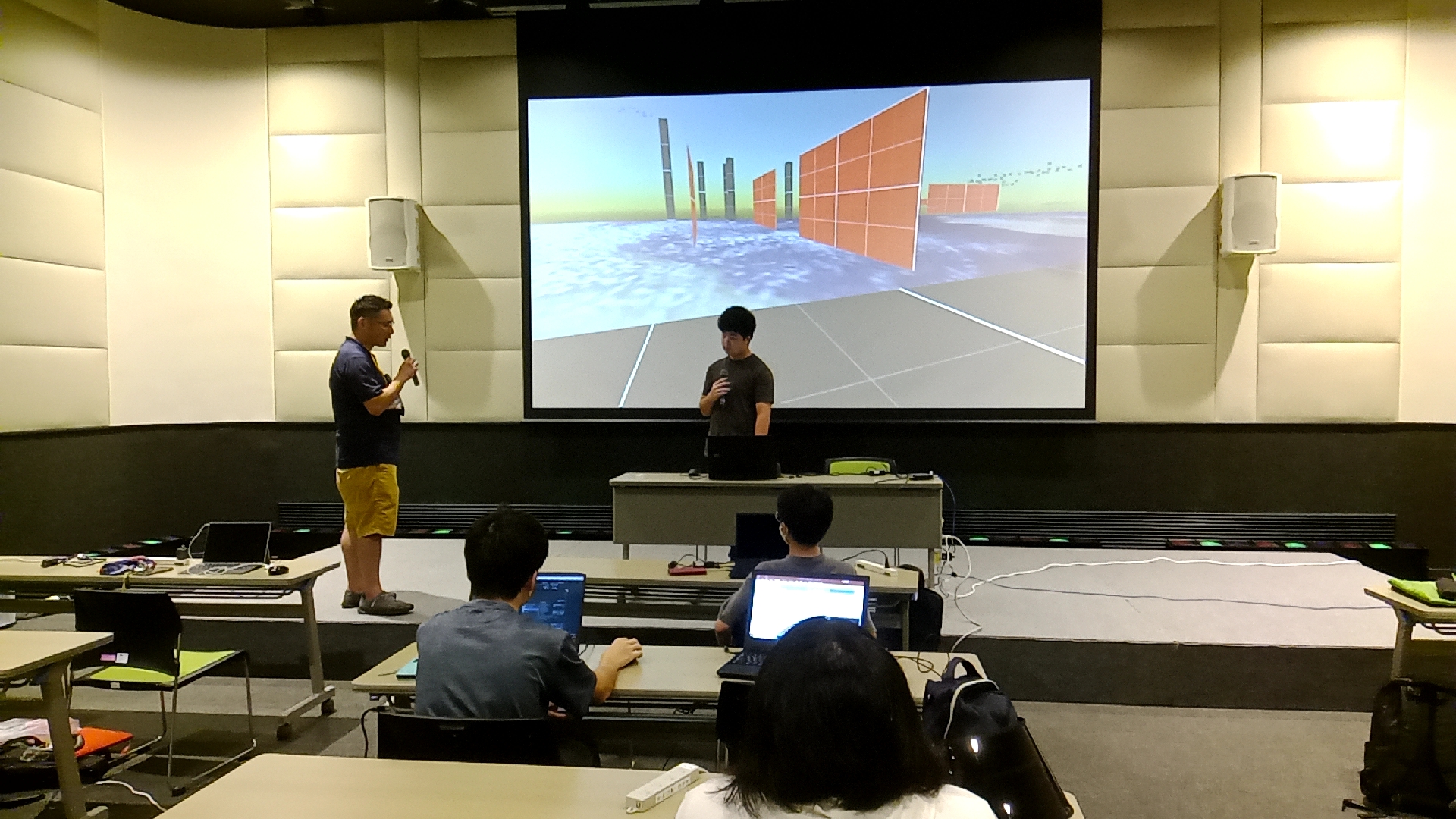

プログラミング・ラボ

Unityゲームプログラミング

デジタルクリエイターラボ

情報モラル・セキュリティ学習 出張講座 2023年度 105回開催

スマホ・SNS依存も深刻な問題です。

e-とぴあでは情報モラル・セキュリティ学習の専門講師を学校などに派遣し、正しいネット利活用と情報リテラシーの向上を支援する講座を開催しています。

今年度は104講座を実施し、合計1万7738名が受講しました。

今年度のテーマは、フェイク動画やフェイクニュース。

実際にフェイク動画を見てもらいながら偽情報と遭遇した際にどのような態度や考え方をとればよいか学びました。「ペンギンが空を飛ぶ」というフェイク動画を見た受講者は「本物だと思った」「CGを使っているようだった」などと感想を述べ合い、なぜこの動画が作られているのか考える時間をとりました。グループごとに真剣に考えて意見を発表。

全員の前で発表された意見には、大きな拍手が送られました。

講師は「情報を受け取ったら、考える、立ち止まる、誰かに相談する、という3ステップを踏んでほしい」と伝えました。

小西敏子講師の話

ネットでトラブルに遭遇した子どもたちは、親や先生に相談すると怒られてしまうので、大人に打ち明けられなくなってしまうことが多いようです。大人は、まず子どもたちの声を受け止めて、受容と傾聴の姿勢で接してほしいと思います。そうすることでトラブル防止にも役立ちます。

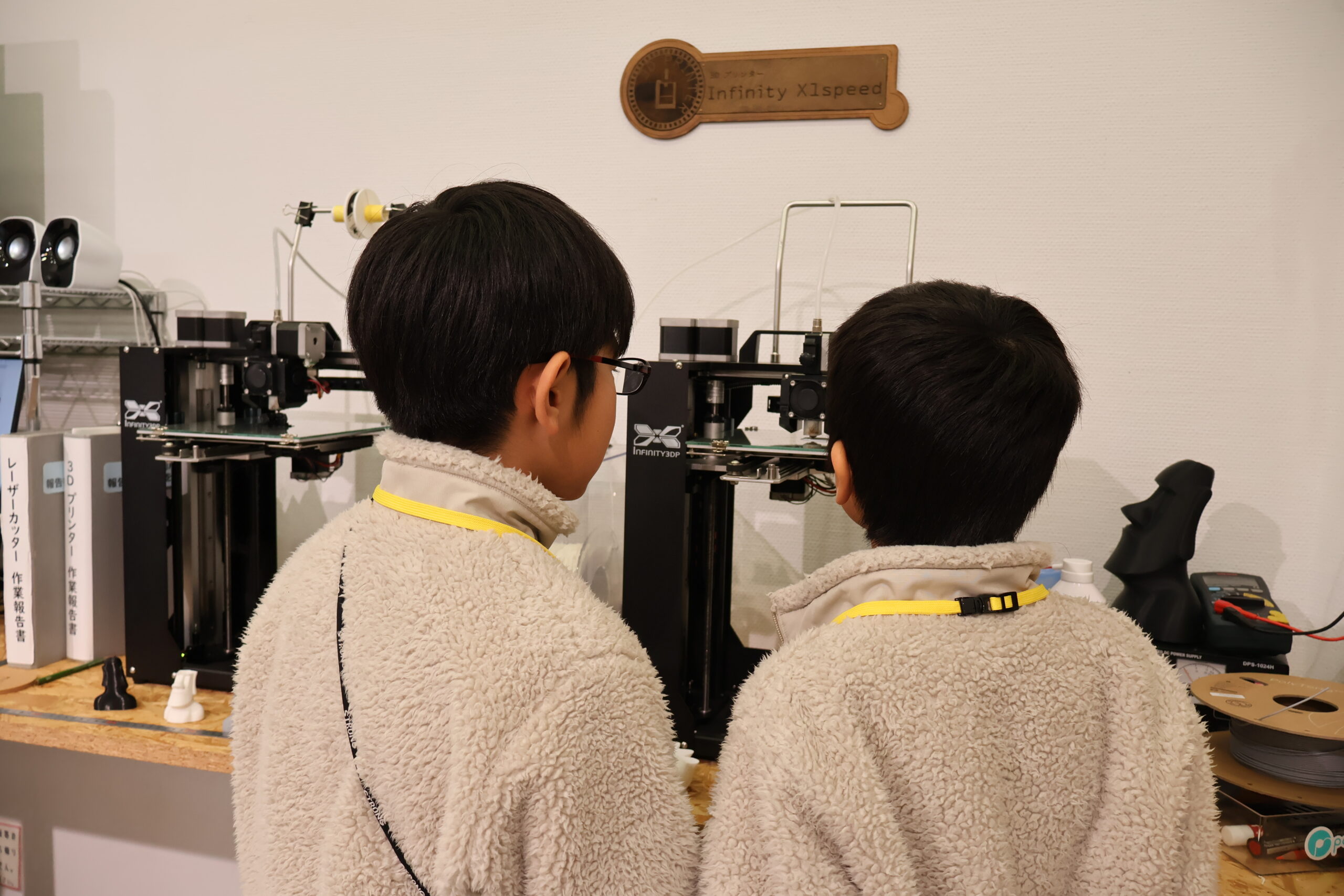

創作工房 デジモノがたり

3Dプリンターやレーザーカッターといったデジタル工作機器を使って、暮らしに役立つモノづくりを体験します。Setouchi-i-Baseの創作工房で開催されており、親子連れがしめ縄やご祝儀袋などの工作を講師と共に楽しみました。デジタルならではの工夫を凝らせるところに参加者はワクワク。

「ものづくりの楽しいところだけを体験できる素敵な時間でした。もっとやってみたいと思いました」と話していました。

また、誰でも気軽に創作工房を使えるオープンデイが9月30日と1月28日に開催され、参加者たちはデジタル機器のミニ体験会を満喫しました。

TOPICS

かがわDX Lab がオープン

令和5年4月に、情報通信交流館3階に「かがわDX Lab」の拠点施設がオープンしました。ここでは、香川県と県内17市町、さらに民間企業38社(R6年5月末時点)が参加し、地域課題解決を通じたまちづくりに取り組んでいます。施設内には24時間利用可能なサテライトオフィスのほか、会員間の交流や議論を行う場所としてオープンイノベーションスペースやカンファレンスルームなどが完備されており、地域課題解決に向けて地域が一体となって取り組みが進められています。今後の活動を通じて香川の暮らしがどのように変わるかが楽しみです。

館長から一言

情報通信交流館館長 樋川直人

おかげさまで、情報通信交流館は、2024年春に20周年を迎えることができました。

これまでご利用いただいた方は延べ250万人を超え、小さなお子さんからシニアまで、幅広い年代の皆様にご利用いただいています。

特に講座やワークショップの参加をきっかけに仲間と出会い、共に学びあうコミュニティが継続的に活動をしていることも当館の特徴と言えます。

中には2004年の開館時より継続して活動しているコミュニティもあり、最近話題の「生成AI」を学んでみたりするなど、精力的に活動されています。コロナ禍を経てオンラインツールを活用した様々な学び方が選択できますが、改めて仲間と一緒に学ぶ楽しさを当館で体験してみませんか?

2024年7月発行

情報通信交流館 2023年度 利用者数 97,735名

講 座 年間コマ数 述べ参加人数

(90分/1コマ)

・体験講座 225コマ 2,731名

・人材育成ワークショップ 406コマ 1,738名

STEAM(創作工房含む) 331コマ 1,382名

メディアデザイン 75コマ 356名

・子ども向けワークショップ 72コマ 432名

・情報モラル・セキュリティ学習 104コマ 17,738名

・校外学習 47コマ 1,410名

・県民参画講座 6コマ 24名

・共催協力講座 33コマ 337名

・その他(特別講座/イベントワークショップ・出張) 171コマ 1,275名

イベント

・5月 e-とぴあ・かがわワークショップコレクション2023GW

・7-8月 e-とぴあ・かがわサマーフェスティバル2023

企画展「宇宙:それは未来への挑戦」展

・10月 ジェネレーティブAIと我々の生活~画像AIは何がすごい?

・2月 高松シンボルタワー こどもワークフェスタ

・3月 e-とぴあ・かがわ20周年 春の感謝祭

主な共催・協力事業

開催月 区分 事業名

4月 共催 香川経済同友会新入社員IT講座

7月 協力 高松いきいき大学 生活学科 スマホ教室

(高松市老人クラブ連合会)

7月 共催 第2回 日本公庫×四国4県信用保証協会

創業セミナー

7月 協力 ICTスタートアップリーグ説明会

7月~11月 共催 香川県教育センター専門研修(情報教育研修)

7月~1月 共催 香川県教育委員会事務局生涯学習・文化財課

令和5年度「さぬきっ子安全安心ネット指導員」

養成講座・研修会・スキルアップ学習会

8月 共催 うどん県書道パフォーマンス大会

8月 共催 PLATEAU NEXT2023 地域アイデアソン in 香川

9月 共催 IT業界を目指す方と県内企業との交流会

(香川県就職・移住支援センター)

9月 共催 オープンセミナー2023@香川

9月・10月 共催 高松市男女共同参画センター パソコン講座

10月 共催 eかみしばいコンテスト表彰式

10月 共催 令和6年度地域情報化関連施策合同説明会

(四国経済産業局)

10月・11月 共催 令和5年度高松市教育文化祭小学校児童科学展覧会

12月 共催 情報発信力向上研修(てくてくさぬき推進協議会)

開催月 区分 事業名

12月 共催 ICT×SDGsプロジェクト型学習 成果発表会

(大手前高松中学校)

12月 共催 香川県立坂出商業高等学校情報技術科校外学習

12月~3月 共催 香川情報化推進協議会

情報化セミナー・ワークショップ

1月 共催 ロボカップジュニア2024四国ブロック大会

2月 共催 生涯学習コーディネーター養成講座兼定例研修会

3月 共催 エフェクチュエーションってナニ?

~起業・新規事業を成功に導くには~

3月 共催 高松市児童生徒科学賞(福家皎賞)受賞作品展示

通年 協力 情報通信関連産業の育成・誘致事業

通年 協力 官民連携DX推進事業

通年 協力 香川県よろず支援拠点Setouchi-i-Base常設

サテライトの設置・運営

通年 協力 INPIT香川県知財総合支援窓口 臨時窓口

通年 共催 香川県教育委員会事務局総務課

令和5年度スマホ等の利用ルールづくり推進事業

「安心ネットルールづくり教室」

通年 共催 令和5年度さぬき映画祭事業

(さぬき映画祭実行委員会)

通年 共催 香川マルチメディアビジネスフォーラム

通年 共催 インターネットラジオ

「かわやなぎさわこのお星サマになりました。」